웃으며 악수했지만…미국 대사관은 ‘당장 떠나라’

미국과 이란의 핵 협상이 수많은 파열음을 낸 끝에 6일 오만 무스카트에서 다시 마주 앉았다. 회담 장소를 둘러싼 양측의 팽팽한 기 싸움으로 협상 자체가 무산될 뻔한 위기도 있었지만, 사우디아라비아를 위시한 중동 주요국들의 적극적인 막후 중재가 결국 양국을 협상 테이블로 이끌었다.

미국과 이란의 핵 협상이 수많은 파열음을 낸 끝에 6일 오만 무스카트에서 다시 마주 앉았다. 회담 장소를 둘러싼 양측의 팽팽한 기 싸움으로 협상 자체가 무산될 뻔한 위기도 있었지만, 사우디아라비아를 위시한 중동 주요국들의 적극적인 막후 중재가 결국 양국을 협상 테이블로 이끌었다.이번 신경전의 핵심은 장소였다. 이란은 과거 다섯 차례 회담이 열렸던 오만을 고집하며, 의제를 오직 ‘핵 문제’에만 국한하겠다는 의지를 분명히 했다. 이는 미국의 추가 요구사항인 탄도미사일 개발, 역내 대리세력 지원, 인권 문제 등에는 일절 응하지 않겠다는 최후통첩과도 같았다. 회담 직전 최신예 중거리 탄도미사일을 공개하며 무력시위를 벌인 것 역시 같은 맥락이다.

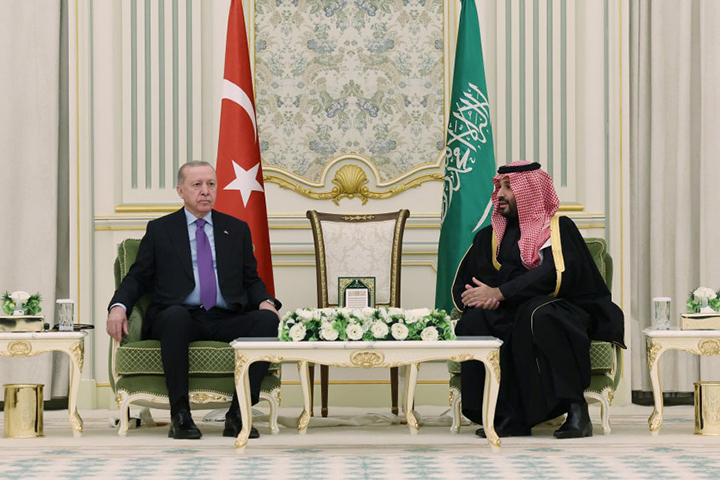

당초 난색을 표하던 미국이 결국 이란의 요구를 수용한 배경에는 중동 동맹국들의 전방위적인 외교적 압박이 있었다. 사우디, 튀르키예, UAE 등은 협상 결렬이 곧 역내 불안정 심화로 이어질 것이라는 우려를 미국 측에 강력하게 전달하며 설득에 나섰다. 과거와는 완전히 달라진, 능동적인 개입이었다.

이는 2015년 이란 핵 합의(JCPOA) 당시 철저히 논의에서 배제되었던 중동 국가들이 더 이상 ‘구경꾼’으로 남지 않겠다는 선언으로 해석된다. 당시 미국과 유럽 주도로 체결된 합의가 이란에만 유리한 ‘불완전한 합의’였다는 불만이 컸던 만큼, 이란의 역내 영향력이 약화된 지금이 오히려 더 강력한 합의를 이끌어낼 적기라고 판단한 것이다.

반면 이란은 이러한 구도 변화에 상당한 부담을 느끼는 기색이 역력하다. 미국 하나를 상대하는 것을 넘어, 사실상 중동 전체와 맞서는 모양새가 되면서 외교적 고립감이 커졌기 때문이다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 회담 직전 “동등한 지위와 상호 존중”을 유독 강조한 것은 이러한 불편한 심기를 드러낸 대목이다.

한편, 미국은 외교의 문을 열어두면서도 군사적 선택지를 내려놓지 않았음을 분명히 했다. 백악관은 트럼프 행정부가 외교 외에도 다양한 옵션을 쥐고 있음을 상기시켰다. 지난해 핵 협상을 불과 이틀 앞두고 이란의 핵 시설을 공습했던 전례는 이러한 경고가 단순한 수사가 아님을 증명한다. 회담 당일, 미국의 이란 가상 대사관이 자국민에게 “지금 당장 이란을 떠나라”는 긴급 공지를 띄운 것은 협상장 밖의 긴장이 최고조에 달했음을 보여준다.

[ allidio.com 뉴스 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ]